2025年7月12日(土)13:30~15:00

参加者7人

天狗

【学習内容のまとめ】

非現実の世界に存在するもの 男:天狗 女:山姥…真田地域の民話には登場しない。

※ 真田地域の民話に登場する女は現実世界の女であり、男の不甲斐ない部分を支える賢く逞しい存在として登場する。

天狗のモデルは山伏(修験者)…五穀豊穣、無病息災・健康長寿を祈る

天狗の種類 小天狗=烏天狗(嘴が烏、羽根をもつ⇒空を飛ぶ) 牛若丸を育てる…鎌倉時代に登場

大天狗=鼻高・赤面、一本歯高下駄、団扇⇒空を飛ぶ 室町時代後半以降に登場

※ 神話に登場する猿田彦が、天狗の祖先とされる。

活動の様子

2025年6月の「昔ばなし語りの会」

2025年6月29日(日)13:30~15:00

上田創造館 民俗資料館で、「 昔ばなし語りの会」を開催しました。

聴衆28名、スタッフ含め42名の皆さんにお聴きいただきました。

囲炉裏の間の土間が狭いため、手前の展示室も利用して聴いていただいていますが、顔が見えない難点があります。隣の広間ではモニターに映し、椅子も並べてています。こちらに積極的に案内するよう努めたいと思います。冷房が効き過ぎていて寒かったという声もいただきました。配慮したいと思います。

演目・お話の内容は、以下のとおりです。

-

寒九の風

寒に入って9日目の風を瓢箪に詰め、土用に栓を抜いて涼む和尚。留守中に小僧が栓を抜き空にしてしまう。代わりに詰めたものは…。

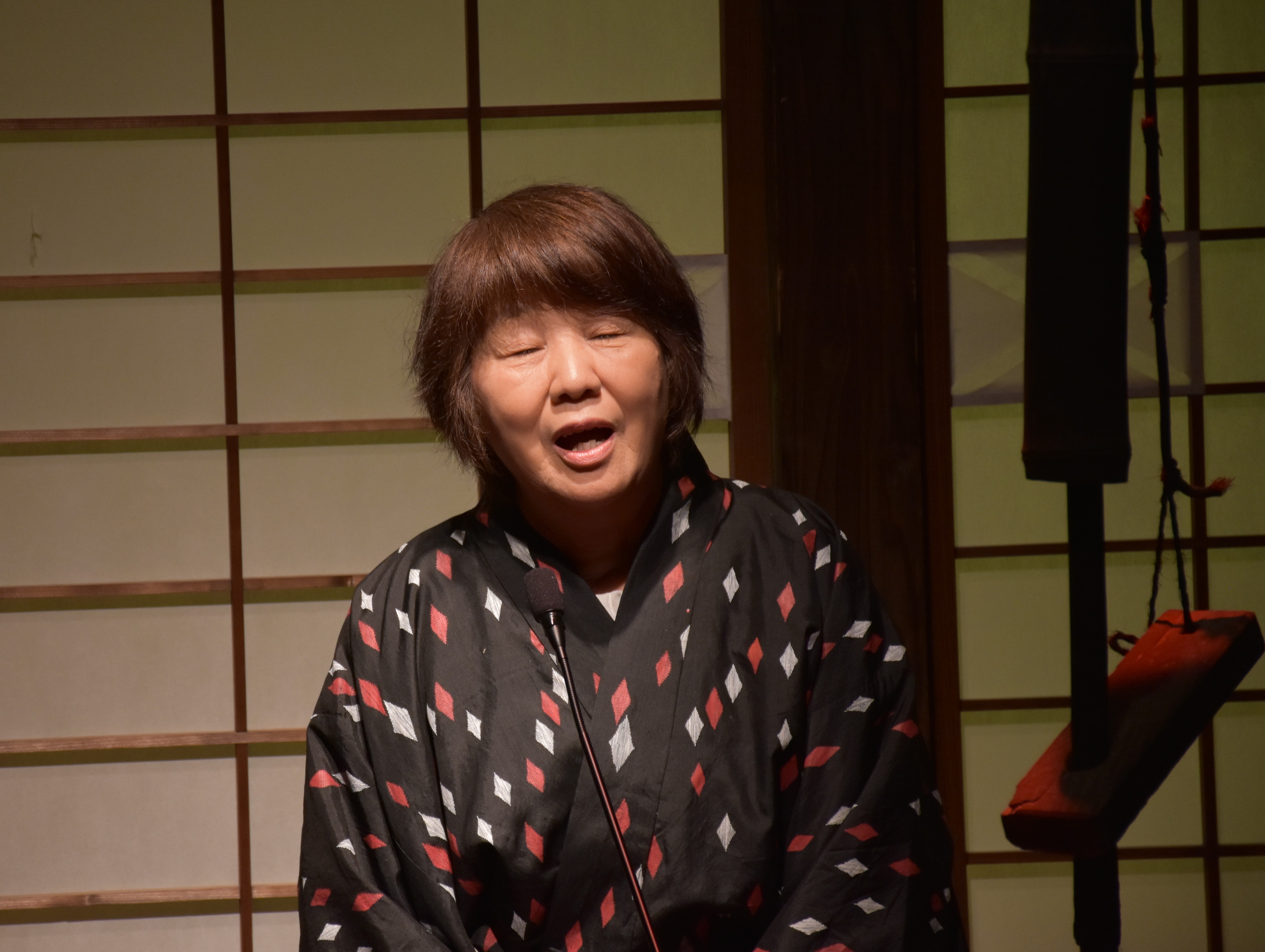

金箱陽子

-

ケマコシネカムイ

川を遡上する鮭を見つけた狐。一足先に穴熊に獲物を横取りされてしまう。両者に引っ張られた鮭は終いには裂け、返り血を浴びて毛が染まる。

塚越紗衣

-

おしらさま

馬と夫婦になった娘。怒った父親は馬を殺し皮を剥ぐ。娘は馬の皮を纏い天に昇る。残されたのは蚕の種。オシラサマは、馬と娘の一対の木像神。

坂井弘子

-

へびの子しどこ

子のない爺婆が「しどこ」と名付けて育てた蛇の子。野に放たれ、大きな池を作って姿を消すが、お花見に来て池にはまった名主の娘を助ける。

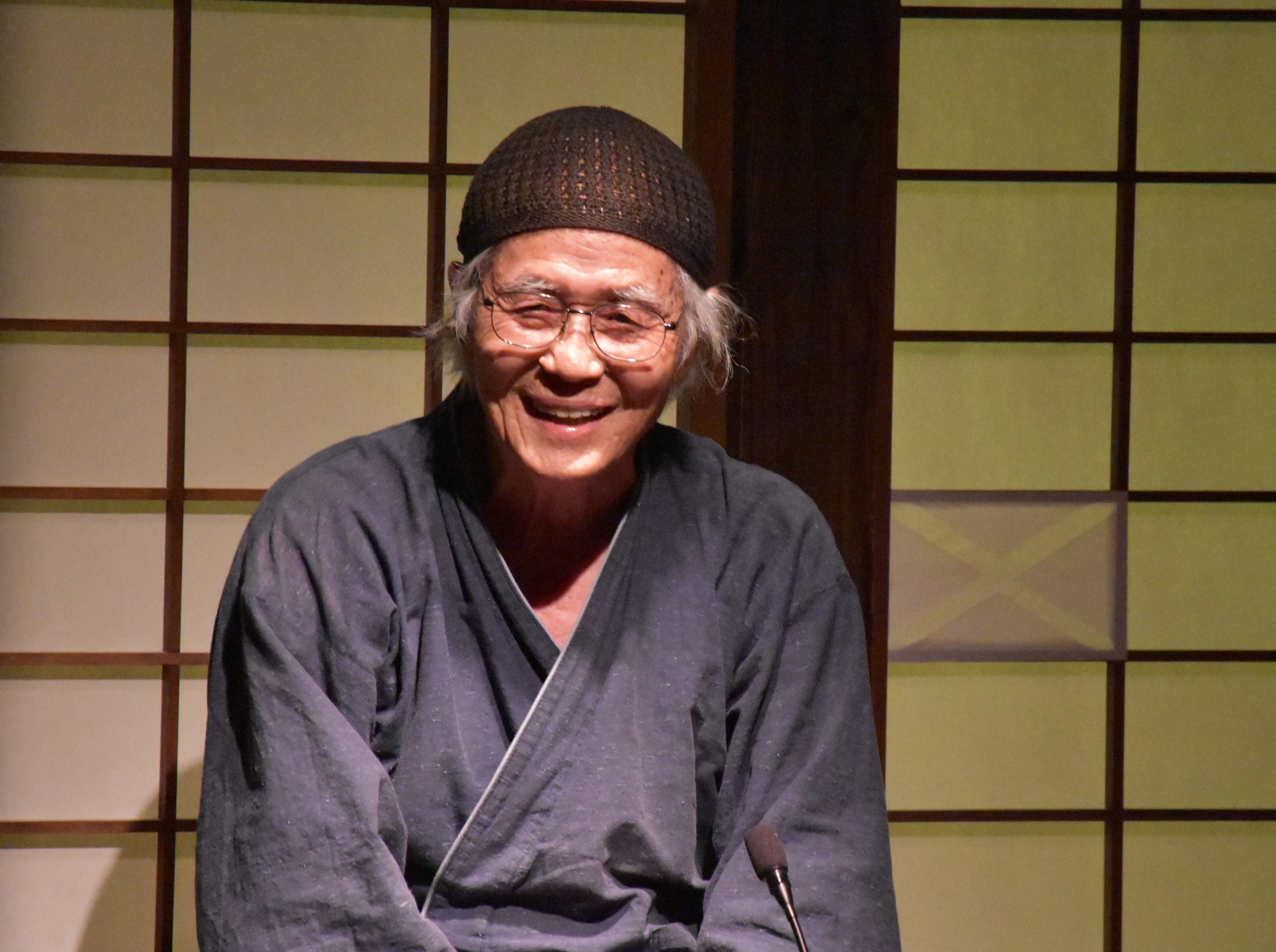

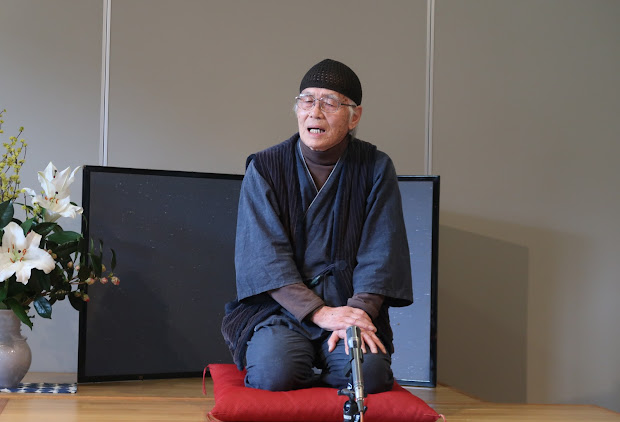

坂井 弘

-

姨捨山の夜泣き石

歳をとって山に捨てられた老婆。一晩中泣き明かして石になる。通りがかった弘法大師の念仏で石が二つに割れ、中から血が流れだす。

中村安子

-

八百屋の頓知

和尚に代わって、大本山の僧の禅問答を受けて立った八百屋。先手を取って出した難題は、「こくだいのげひぼんなん」「こうむのなた」。

稲垣勇一

-

クスケー由来

金持ちの主人が、男の子が生まれたのを喜び、背を向けて路傍に座る女に声をかけ、家に呼び入れて三線を弾いてもらうが、その正体は…。

小林寛恵

-

口を焼かれた蛭

九兵衛の田仕事を手伝った男の子が、蛭に食われ足から血を流して消えてしまう。帰り道、地蔵の足が泥にまみれ血を流しているのに気づく。

市川和枝

お聴きいただいたみなさんからの感想です。

◦ 毎回楽しみに来ています。

「寒九の風」動きもついて、楽しい話だった。頭をつかって難をのがれた小僧さんを生き生きと語っていた。

「ネマコシネムカイ」まじめな語り口だった。一言一言、ことばを大事にしていた。

「おしらさま」やさしい語り口で、ききやすかった。せつないお話だった。

「へびの子しどこ」力強い語り口で、ぐいぐいと話にひきこまれた。緊張感が伝わった後、ほっとした終わり方だった。

「姨捨山の夜泣き石」説得力がありました。

「八百屋の頓知」体全体でお話を表現されていて、お芝居のようでした。キャラクターがきわだっていました。おもしろいお話でした。

「クスケー由来」珍しい沖縄のお話をきかせてもらいました。鼻ゴーゴー、耳ゴーゴーの意味がよくわからなかった。はやしことば? 力強い話し方だった。やはりことばはむずかしい。

「口を焼かれた蛭」一言一言伝わるように、ていねいに語っていた。久兵衛さんの日頃のおじぞうさまへの思いが伝わり、やさしいおじぞうさんにほっとしたお話だった。

いろいろなおはなしをきかせていただいて、ありがとうございました。おもしろいおはなしでした。

◦ なつかしいホッとする昔話をおききし、やすらぎました。ありがとうございました。がんばってくださいませ。

◦ 「寒九の風」笑いがあって楽しかったです。お話を覚えるのも大変なのに、すごいと思います。お話のストーリーが目にうかびました。

◦ これからも、いろいろなところで、いいお話を続けてください。

◦ 女の人が圧倒的に多いんで…。場所がちょっと狭い。司会のお姉さんも含めて、長い間やってる人もいるねえ。涼しくてよかった◦ネタを毎回変えてるみたいだけど、大変じゃないですか?「寒九」という言葉を覚えました。

◦ 語り手の皆さんのお顔が見えない席で少し残念でしたが、その分声に集中できて、皆さんの優しい語りにいやされたひとときでした。ありがとうございました。全国各地の民話に触れ、良い機会でした。

◦ 豊かな時間をありがとうございました。

「寒九の風」わくわく感と期待に応えてくださる感じが、とても楽しかったです。

「ネマコシネムカイ」自然との一体感。みんな同じ。神さまも自然も動物も私も…。それがとても心地よかったです。

「おしらさま」呼吸といいますか、言葉と言葉の間合いが、とりはだでした。

「へびの子しどこ」お人柄ごとお話が届きました。

「姨捨山の夜泣き石」肝からの声というのは、身体をふるわせるのだと感じました。私自身が北信の出身ということもあり、とてもひびきました。

「八百屋の頓知」先生がお話なのかお話が先生なのか、一致というか一体感に、なんともいえない心地良さがありました。

「クスケー由来」沖なわの世界観が、ぐっと身近に感じられました。それが地域ごとに民話というものがあって、その土地の風を感じるということだと思いました。

「口を焼かれた蛭」ひとことひとこと大切に語られて本当に景色がよく見えました。瞬間瞬間、まるで物語の点に居られました。

◦ 大変楽しく聞かせて頂きました。全国各地の民話、興味深かったです。冷房が少し強かったようです。

◦ いつも楽しみにしております。三中で稲垣先生にお世話になりました。これからもよろしくお願いします。

「おしらさま」おもしろかったです。

◦ 2回目になります。皆さんの声に引き込まれます。それぞれの話が個性的で良かったです。知らない話が多く、こういった活動を通して、次の世代にも語りつがれていけばいいなぁと思います。今の子ども達には難しい内容なので、もう少しわかりやすいお話もあったらいいなぁと思います。

◦ 様々な地域の話を聞くことができて、とっぷりと日本の風景の中に入り込むことができました。いい語りでした。それぞれの声、間合いの取り方、リズム、話し選び、それぞれの空気の中に浸ることができました。勉強になりました。ありがとうございました。楽しかったです。

◦ いろんな地域の民話が聞けて良かったです。面白い話・悲しい話、いろいろあり良かったです。ありがとうございました。

◦ 学校のこわい話をききたいです。(小学生)

◦ 今回、初めてです。子育ての頃を思い出しながら楽しみました。また来たいと思いました。

◦ 悲しい話が前半続きましたが、胸が熱くなるような語り口で良かったです。とんちの話もとても良かったです。

◦ 一話一話お話が楽しく、吸い込まれてしまいました。とても良かったです。ありがとうございました。

◦ 語りの皆さんの話し方に温かさを感じ、引き込まれました。心にゆっくりと沁み入り、特に中村安子さんの「姨捨山の夜泣き石」は印象深かったです。

◦ 初めて参加させて頂きました。皆様一生懸命に話されて、その中に入っていってしまいました。本当に楽しい時間、ありがとうございました。

◦ 信州以外の民話もありがとうございました。

「クスケー由来」沖縄のお話、ドキドキしながら聞きました。いんしょうに残りました。

「姨捨山の夜泣き石」聞けて良かったです。

どの昔ばなしも良かったです。ほっこりとした語りに、ほっこりしました。ありがとうございました。

2025「春を呼ぶ 昔ばなし語りの会」

2025年3月25日(日)13:00~14:30

塩田の里交流館 とっこ館で、「春を呼ぶ 昔ばなし語りの会」を開催。

いつもより30分早めての開演だったため、遅れて見えた方もいて、ご迷惑をおかけしました。

12名の皆さんにお聴きいただきました。

演目・お話の内容は、以下のとおり。

-

鳶の鉦たたき

白装束で善光寺詣りに行く人々を真似、自分も白装束に身を包み鉦を叩いて善光寺参りをする鳶。善光寺でお米の施しを受けるも、鳩に襲われる。

坂井 弘子

-

テンジと山番

夜、八丈島の妖怪テンジが山番のところにきていたずらし、竹の手をぶった切られて山に逃げ帰るが、村が飢饉になったとき助けに来てくれる。

塚越 紗衣

-

お月お星

仲のよい二人姉妹のお月とお星。継母はお月を憎み殺そうと企てるが、お星の機転で何度もお月は救われる。最後は石の唐櫃に入れられるが…。

金箱 陽子

-

白山姫

土屋 叶実

-

はないくさ

秋の日の京の都。白菊ばかり花摘みする子どもたちに腹を立てた女郎花の精が、他の花の精たちを引き連れ、白菊を散らそうとする。

市川 和枝

-

柳女房

女房に先立たれた炭焼きが赤子を連れ山仕事をしていると、見慣れぬ女が現れ柳の木の下で赤子に乳をくれる。赤子は成人し嫁ぐが乳が出ない。‥

稲垣 勇一

お聴きいただいたみなさんからの感想です。

◦ 同じ自治会に語りをなさっている方がいらっしゃり、昔はよく聞かせていただきました。今は各地区の民話も研究なさっていると聞き、素晴らしいと感じました。昼食のせいだったのか心地良い皆様の声にうっとりしてすみません、少し眠ってしまったところもあり、一生懸命なさっている方に申し訳なく思いました。でも、それだけ語りの方が上手だったとも言えるのでは…!

◦ とっこ館で語りを聞かせていただくのは初めてでしたので、ステキな舞台で春を感じながら良いひと時を過ごさせていただきました。ありがとうございました。語り手の方との距離が近かったので、息づかいまで伝わってきて民話の世界に引き込まれました。

◦「鳶の鉦たたき」北信で長く住んでいましたので、善光寺の話はとても身近でした。語りがほっこりとした語り方でよかったです。

「テンジと山番」八丈島の方言をまじえた話でしたが、聞き入りました。

「お月お星」間の取り方がとても上手でした。長い話でしたが、ひきこまれました。せつない話でしたが、最後しあわせになりよかったです。

「白山姫」かわいい語りでした。

「はないくさ」花の語りで心が洗われました。

「柳女房」心にしみわたる語りで、しあわせな時間でした。

どの方の語りもしみわたる語りで、私は2回目でしたが、また聞きに来たいと思いました。ありがとうございました。

◦ 語りで情感がしみ入ってきます。「お月お星」では、可愛かったはずの娘をどうして殺そうとしたのか。最後は和解するとはいえ、そういうお話ができたのが不思議です。

「白山姫」素直でまっすぐの語り、よかったです。地域の楽しいお話でした。

お話を伺いながら、ストーリーが映像のように浮かんできました。語り手の方々の語り個性あり、お話のバリエーションあり。これからもたくさんの語りを聞くことができそうで楽しみです。

◦ 語りとして、各々の方の個性を楽しませていただきありがとうございました。この地方の昔ばなしも珍しく参考になりました。この次も参加したいと思います。楽しみです。

◦ 気が付くといつの間にか昔ばなしの世界に入っていました。いつも毎回本当に有難うございます。

2025年3月の民話学習

2025年3月15日(土)13:30~15:10

参加者7人

白山信仰の祖 泰澄

【学習内容のまとめ】

泰澄の経歴

682年 麻生津(あそうつ)で生誕 津=港

702年 臥(ふせり)行者(能登島の小沙弥)が弟子となる ※船に越知山から飛鉢で喜捨を乞う

712年 浄定行者(出羽出身の船頭)が弟子となる ※船から越知山に米俵が飛鉢の後に付いて連なって飛ぶ

泰澄の出身地名(津)や二人の弟子の出身地・職業(船頭)、弟子入り時の関連物物(船)、すべて海に関わる

行者の定義

山岳信仰…道教の流れを汲む

行者=験者、呪術者 ⇒ 仙人(空を飛ぶ、不老不死、桃源郷に住む)

泰澄の父母は渡来人(朝鮮半島)

新羅に追われた百済や渤海の人々が大勢、日本海流に乗って日本海沿岸に押し寄せている

仏教が日本に伝来したのは530年代と言われれるが、それ以前3世紀頃から日本海沿岸に渡来人によって伝わっていた

縄文時代末期から水稲栽培が始まり、それまで神として恐れられていた山への信仰が水源として崇められ、山岳信仰の素地を作る

それらが融合し、山岳信仰に

958年 『泰澄和尚伝記』が浄蔵口述・神興記録によって著されるが、ほぼ想像による。弟子が二人きりということにも疑問が残る

泰澄について、ほぼ明らかになっていること

越の人、白山を開いた呪術者であり、「越の大徳」と呼ばれた

以降の伝説は事実ではない。

2025年2月の民話学習

2025年2月15日(土)13:30~15:30

参加者7人

「山家神社」の名称と中世の被差別民の職種

【学習内容のまとめ】

「山家神社」(上田市真田町 長)の名称の所以

白山神社の流れを汲みながら、「白山」の名称を付さず「山家」と称したのはなぜか。他には類を見ない。

山家神社の所在する一帯は、「山家郷(やまがのさと)」と呼ばれている。

「山家」は、街中から見る偏見・差別意識が醸し出されているが、当地の人々は自らを誇りをもって称している。

被差別民を受け入れた白山神社と共通する素地があったのではないか。

「頼朝御証文」に見る弾左衛門が統治した被差別民の職種

長吏 座頭 舞々 猿楽 陰陽師 壁塗 土鍋師 鋳物師 辻目暗 非人 猿曳 弦差 石切 土器師 放下師 笠縫 渡守 山守 青屋 坪立 筆結 墨師 関守 獅子舞 蓑作り 傀儡師 傾城屋 鉢扣 鐘打 (湯屋風呂屋 人形舞)

彼らは、境界を彷徨い(移動・土地から離れる)、民話を伝え広めた人々である。